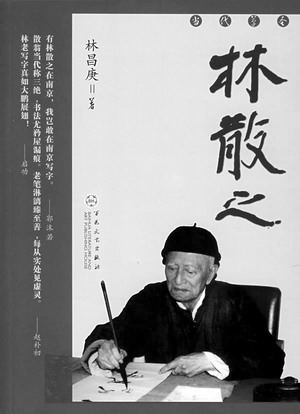

书名初震

对于父亲的诗书画艺术水平,早年就存有不同的评价。有许多人很早就给予了很高的评价。例如安徽省合肥市有个懒悟和尚,擅长诗书画,他的眼光很高,也很傲。早在1952年父亲去合

但也有些人持不同的看法。仁智随识,酸咸异味,这是很自然的。

总的说来,在1972年以前,父亲在南京书画界只是一个普通“画师”而已。

1972年8月,为庆祝中日恢复邦交,《人民中国》杂志打算出版一期《特辑》,计划在其中安排一项内容:《中国现代书法作品选》。当时任《新华日报》编辑的田原先生被借调到《人民中国》编辑部去协助出版这期特辑。

田原先生对父亲的书法艺术一直评价很高,对于父亲的书法艺术未能显诸当世引为憾事。他想借此机会把父亲的书法作品拿到北京去,请书法界名家、高手评议一下,以印证自己对父亲书法艺术的看法是否正确。于是积极向《人民中国》编辑部推荐父亲的书法作品选入《中国现代书法作品选》。

当时父亲正在乌江。经过一番周折,父亲的一幅草书条幅《东方欲晓》被带到了北京。编辑部首先把父亲的这幅作品送请启功先生评定。当时启功先生病卧在床,勉强起身,坐在床上把父亲的书法条幅展开。他眼睛突然一亮,急忙起床,将作品挂到墙上,认真地看了起来。看了一儿,启功先生脱下帽子,后退三步,向父亲的作品深深地三鞠躬,称赞说:“太好了!太好了!”

编辑部接着把父亲的作品送给顿立夫先生看。顿先生看后,竖起大拇指,翻着两眼连说:“能代表中国”。

接着请赵朴初先生评定。他见了父亲的字,称誉道“此老功力至深,佩服,佩服!”还说:“向林老致敬意!并希望能得林老的墨宝。”

最后是把所有的入选作品送给郭沫若评定。郭老分别说“好的”、“不错”、“可以”。对有的作品不表态。郭老对父亲的作品看得比较仔细、认真。最后,父亲的作品被说成是“好的”。《人民中国》编辑部原打算把郭老的字排在《中国现代书法作品选》的第一篇显要位置,但郭老要求把他的字取下,不排在作品选中。后来,编辑部按照郭老的要求办了,并根根各位名家权威的评定意见,把父亲的作品排在第一。

这期杂志出版并在日本发行后,在日本书道界和国内引起了巨大反响。

早在作品发表前的1972年冬,父亲的书法作品在北京受到极高评价的消息就已传到南京,就像无意中突然发现了一件稀世珍宝一样,震动了各阶层人士,并迅速传播开来。随之父亲的声誉在艺坛与日俱增。

笔会

1973年3月,日本书道家访华参观团来南京访问,指名要求与父亲晤面。领导上派秦剑铭去乌江将父亲接来南京,住招待所。

晤面被安排在南京艺术学院,昌庚陪同前往。按领导安排,父亲坐在一个房间的中间位置,日本友人依次鱼贯进入,一一与父亲握手后即顺序离开,昌庚侍立在父亲身旁。父亲对此很不习惯,觉得这样显得“架子太大”,他从来没有对人摆过这种架子。父亲要站起来与日本友人握手,但被昌庚按住。因领导向昌庚一再打招呼,不要让父亲站起来握手,父亲对此很不以为然。但这是领导指示,也没有办法。

接见后,中日书法家都集中在一个较大的会议室举行笔会。室中放了几张大桌子。父亲写字时,所有日本友人都围在父亲四周,看父亲是怎样写法。他们见父亲用那样细而软长的羊毫写出那样刚健的草书,而且笔锋始终是直立的,十分惊奇。他们的团长等父亲写完后,试着用父亲的笔写,但一用力,笔就瘫软下来,无法写,只好换用自带的硬毫笔写。父亲笑了。

父亲穿的棉衣袖口是破的,昌庚事先不知道,写字前帮其卷袖子,按老习惯把袖口往外卷,被父亲打了一下,他自己一反其常,把袖口往里塞。当时昌庚不知原因,后来回去才知道,父亲的棉衣袖口已破,怕露出棉絮给国家丢脸。

父亲写字是采用绘画用墨的办法。画法用墨有七种:积墨、破墨、焦墨、宿墨、浓墨、淡墨、渴墨。为取得不同的墨色,父亲总是先把墨磨得很浓很浓,然后破清水写字,水墨交融,洇散渗化,加上写字过程中笔上墨的多少不同,写出来的一幅字就有浓淡深浅,湿润枯燥等多种墨彩。日本书道家从用墨到用笔一直站在旁边仔细观看。起初,工作人员把墨磨好后,父亲仍叫再磨,过了一会儿以为磨好,父亲仍叫继续磨,一直磨到很浓很浓。日本友人觉得不可理解,这样稠的墨如何写字?等到父亲写字前,又要来一碗清水,用水破浓墨。这似乎是自找麻烦,墨磨得那么浓,又来加清水,既然如此,当初又何必拼命叫人把墨磨得那么浓呢?等到父亲用这种清水破浓墨的方法写完字后,墨色变化万千,日本友人不禁惊叫起来。

《江上诗存》抄印

父亲一生大部分时间和精力是用在看诗和作诗上,对诗的感情远过字画。母亲在世时,经常嗔怪父亲的一句话就是:“一天到晚就晓得哼诗!”母亲积数十年之经验总结出的这句话,确实客观地描绘了父亲一生的最主要特征。父亲一生多颠沛,但不论走到哪里,别的一切都可以不带,《江上诗存》稿却必定总是带在身边,视若生命。他曾作诗云:“精椠名刊久断肠,不堪回首‘四人帮’。凄凉几卷残诗在,犹向人间道短长”。

写字、作画总需要有一定的条件,至少得要有纸墨笔砚和桌子、板凳。而作诗则几乎不需要什么条件,只要有一杆铅笔头和随便一小片白纸就行了。父亲一生,除有极特殊情况,几乎无日不看诗、作诗。甚至睡在病床上发着烧也在想诗、作诗。有时一句诗未想好,睡到半夜,突然想起来了,立刻爬起来记下,才安心睡觉。坐车、乘船、走路、骑毛驴,更是他想诗、作诗的好时间。父亲还有一个最大的特点,不论碰到什么艰难和痛苦,只要一“哼上诗”,什么都会抛到脑后。这可能也是他能够长寿的一个重要原因。

对于父亲的诗,高二适先生说:“功力之深,非胸中有万卷书,不能如是挥洒自如。”启功先生说:“胸罗子史,眼寓山川,是曾读万卷书而行万里路者,发于笔下,浩浩然,随意所之。无雕章琢句之心,有得心应手之乐。”赵朴初称颂父亲诗文是:“老辣文章称霸才”。父亲评价自己对诗书画三者的造诣,是诗在书画之上。后来在他自书的墓碑上自称是“诗人”,而不是自称“书法家”或“画家”。由此可见,父亲对自己的诗的重视程度。“人生七十古来稀”,父亲年近八十,身体日衰,最放心不下的一件事就是毕生精力写成的几千首诗有朝一日可能丧失。

父亲平时作诗,一般都是先用“碎纸零笺”写草稿,反复推敲修改后完稿。诗稿积累到一定数量,就转抄到《江上诗存》本子上。到1973年,已积累了十多本共三十六卷。有许多还未抄在本子上,零散放着。

白野先生甚喜爱父亲的诗,也理解父亲担心诗稿丧失的心情,便主动提出把《江上诗存》抄写一部手抄本,说《红楼梦》最初就是靠手抄本传下来的。自1973年开始,经过一年多时间的努力,到1974年11月,《江上诗存》三十六卷全部抄成。父亲深为感激,特意精心画了一幅《白野抄诗图》,并题诗报之曰:

故纸另笺持赠君,伤残应念老夫贫。

闲情收拾知多少,卅六抄成独费神。

秋老庭柯叶再霜,小堂病客写诗忙。

选来不弃闲诗句,为有新声入晋唐。

白野先生又作《念奴娇》词赠父亲:

诗人多有,擅郑虔三绝,要非容易。往往此丰而彼啬,点缀闲情已矣。画款荆关,书追颠素,诗可白陆比。若吾师者,艺林今古无几。应念江上清风,湖边明月,处处皆诗意。况复秦关连蜀道,搜尽奇峰万里。俊逸参军,清新开府,腕底生灵异。南园春好,满蹊争放桃李。

父亲依原韵酬答曰:

平生自许,不作惊人语,独趣平易。仓皇里,春风秋雨,侵寻而今老矣。沉吟江山,留连诗句,实难前人比。多谢先生,不惜抄存卷几。唯念江上残人,山中聋叟,君忽有真意。岂为此声遗瓦釜,听取巴人下里,琼树琪花,疏林幽草,悱恻存同异。余羹唾已,僵桃何堪代李。

白野先生抄诗皆由胡舜庆从父亲处先取一部分原稿去,抄完后由胡送还,再取新稿。父亲感谢他多次往返辛劳,有《酬胡舜庆》诗,并书成条幅赠曰:“秋林白野小堂开,蠹简鱼笺且费栽。多谢胡郎双雁足,更番湖上送诗来。”

白野先生抄《江上诗存》的事启迪了父亲最接近的学生和友人陈慎之。陈为人诚挚,小楷端庄秀逸,颇具功力。他深知父亲的心愿。靠手抄,数量总是极有限的。而且在当时“文革”期间,要出版《江上诗存》绝无可能。为了保存并扩大父亲诗的影响,他想把父亲的诗刻钢板油印出来。于是和父亲另两位擅长书写正楷的学生冯仲华、庄希祖商量,得到一致支持。于是三个人以陈慎之为主,怀着对自己老师的深厚情谊,从1974年末开始,利用晚上和星期天工作之余的时间,为父亲刻印《江上诗存》。经过近一年时间的辛勤努力,终于在1975年11月初父亲七十八岁生日前夕,把三十多万字的《江上诗存》全部刻印出来,精工线装了一百套,每套分上、中、下和外编四册,共四百本。在父亲七十八岁生日这天,陈慎之等把这一百套装订好的《江上诗存》刻印本作为无比珍贵的生日礼物送到父亲面前时,父亲感动得几乎流下泪来。《江上诗存》保存下来了,父亲一颗悬挂着的心事也从此落实了。

这件事现在说起来很简单,但在当时“批林批孔”、“批儒”、“批周公”正忙得热火朝天的时候,要做成这件事,谈何容易!这不仅需要花去近一年的全部业余时间(这套诗集,陈慎之一人刻了三分之二以上),还要担当一定的政治风险,只能“偷偷地干”。为了避免引起可能发生的“麻烦”,诗集不敢在南京印,由陈慎之找可靠朋友远送到句容县去印。

父亲最喜欢感情真实的人。在学生中,父亲对陈慎之的感情最深。在一切场合,只要有陈慎之在场,父亲总是要叫陈慎之坐在自己身边。现在,陈慎之是南京市书法协会副主席,冯仲华是安庆市黄梅戏校校长,庄希祖在南京市师范专科学校教授书法。

父亲性幽默,和青年人在一起常喜欢说些诙谐的话开玩笑。诗集刻印好后,由庄希祖等亲自动手装订成册。庄当时在新华印刷厂工作,略懂装订技术。为了赶在父亲生日前把诗集装订好,常常忙到深夜。他当时三十多岁,人皆呼之“小庄”。父亲写了《谢小庄订书二首》诗和他开玩笑,也是表示谢意,其一首云:“多谢小庄为订诗,一更忙到二更迟。明年待我工调整,好买黄金报素知。”

南京教师进修学院院长李子磐先生很赞赏父亲的诗,他觉得《江上诗存》油印一百套数量太少,而且油印总不如铅印看起来清爽。1978年春,他与父亲商量,愿以该院名义将《江上诗存》铅印数千册作为内部资料与有关单位交流,父亲欣然同意。由陈世雄协助具体办理,于1979年8月印成,发送至全国有关单位。

“何处能寻避债台”

“书以畅志”。窗明几净,濡墨挥毫,写几张字,画一幅画,对父亲来说,是件乐事。如果在精神或情绪不好时,外界力量硬逼着写,不写不行,一写又是一大堆,这样成为“书奴”,就苦了。“艺成而下”,这恐怕也是每一个有了名气的书画家所共同感受到的痛苦。

实在地说,父亲是“很好说话的”,向父亲求字,他一般总是抱着广结墨缘、来者不拒的态度。

但到了晚年,因脑动脉硬化、血压高,经常感到头昏,可“声名”却越来越大,求字的人越来越多,实在招架不住了。1977年,父亲去乌江小住,本来是想去“躲债”的。因为文化大革命中,许多人家藏存的父亲字画被当作“四旧”烧掉了。那时父亲在乌江是没有人向他要字画的,很是安静。但父亲书法出名后,情况不同了,父亲的字画又吃香了。这次回去,前来索字画的人特别多,几乎每天来人,络绎不绝。一天,风雪交加,路无行人。父亲心想,今天该没有人来了。一语未了,即进来四个人,而且是从江浦县城远道特意赶来索字的。

在乌江住了十多天,求字的人一天比一天多。父亲实在住不下去了,急写信叫昌庚赶快接他回南京。信中说:“这次回家,本想休息,事实相反,天天家里来人,真是闹得头昏。什么人都要写字。……秋平急得要死,家中准备度春荒的粮食给来人吃光了,过年剩的咸鱼、咸肉吃光了,昨天又借了一百四十斤大米,有什么办法呢?我说我今年八十岁,不能写这么多了,他们不管,望着我笑,好像我是装病。我说我的朋友高二适是写字累死的!他们不管,他死他的,你没有死,要替我写一点作纪念。事情越搞越大,越写越多。其实,回南京也是烦得要死,不能安居的……”

1978年,荇若接父亲去扬州小住。原来他是想安静一下,哪知情况也仍然和乌江一样。父亲多次作诗慨叹:“何处能寻避债台,江南江北费安排。”“江南住不住,江北住不安。可怜大地间,无以息潺潺。”“如此追偿老命休!”

父亲写信给昌庚说:“到时再与你研究一种逃避的办法。”其实,“逃避的办法”是研究不出的,只有“鞠躬尽瘁,死而后已!”

最恶劣的是,在艺术成为商品,名人字画在国内市场上可以卖钱以后,有些人把向名人索取字画作为自己发财致富的一条捷径。这类“恶客”的手段真是五花八门,无奇不有。

手法之一是“硬磨”。他们或亲自反复多次来求“墨宝”,不给写就不走;或反复多次来信,字不到手,磨得你寝食难安。例如浙江省安吉县孝丰镇有位某某,摘录其一信如下:“林老先生:您好!我已多次给您写信,想求您墨宝,今天特再来信求墨宝,万谢!”还有安吉县的某某,连父亲的名字他都弄不清楚,也来信索字:“林徵著名艺术大师:您是我早就熟悉和崇敬的 书法名家。我爱好收藏字画,您的真迹是艺术珍品,具有无限的艺术价值,我想收藏您的真迹,敬请大师恩赐。”真不知道这位先生是如何“早就熟悉”名字叫“林徵”的“艺术大师”的。这类五花八门的信,每月能收到一两百封。对这类恶客,如果我们儿女在场,一般都是婉言辞去,或把信直接“处理”掉,不让父亲看。如果我们儿女不在场,父亲为了求得安宁,有时只好写一张字给他们了事。

书法名家。我爱好收藏字画,您的真迹是艺术珍品,具有无限的艺术价值,我想收藏您的真迹,敬请大师恩赐。”真不知道这位先生是如何“早就熟悉”名字叫“林徵”的“艺术大师”的。这类五花八门的信,每月能收到一两百封。对这类恶客,如果我们儿女在场,一般都是婉言辞去,或把信直接“处理”掉,不让父亲看。如果我们儿女不在场,父亲为了求得安宁,有时只好写一张字给他们了事。

有一次,一位自称是“自费旅游全国”的青年来到父亲处。据他说,每到一处,著名书画家都送字画给他作“纪念”,硬要父亲给他一张字。适昌庚在场,再三劝之不走,一直闹到要去派出所喊公安人员,他才悻悻然臭骂了昌庚一顿离去,那天幸好家中还有其他客人,不然,他要对昌庚动武。

为了减轻父亲的负担和痛苦,我们儿女在力所能及范围内免不了要辞谢些索字画者,由此得罪了不少人。其实,任何人处于我们这种地位,都不得不这样做。“难来酪果供千佛。”未得到酪果的佛,不免要作怒目之态,这种心情也是可以理解的。

(摘自《林散之》,百花文艺出版社2007年8月版,定价:35.00元)